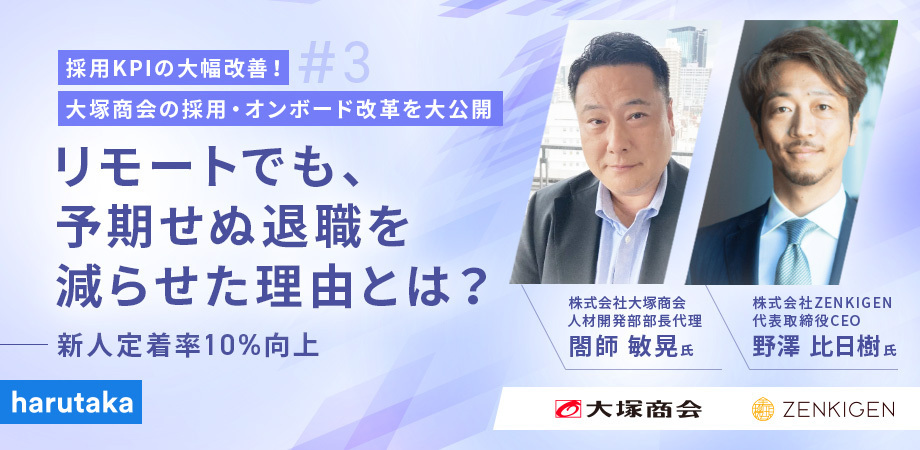

採用KPIの大幅改善!大塚商会の採用・オンボード改革を大公開 新人定着率10%向上|リモートでも、予期せぬ退職を減らせた理由とは?

株式会社ZENKIGENと株式会社大塚商会の共同プロジェクトとして「HRテクノロジー大賞・採用部門優秀賞」を受賞した「これからの採用DX」セミナーのイベントレポートです。

株式会社大塚商会は、『エントリー動画』のAI解析により、学生の印象を含めた初期選考に成功。また、ブラックボックス化しがちな面接を可視化し、面接官のスキル向上に取り組むことで、応募者の満足度向上を実現しました。さらに入社後の1on1面談においても動画データを活用し、オンボーディングに繋げた運用もご紹介します。

大塚商会の採用・オンボード改革を大公開

第1章:オンラインで応募者に向き合う初期選考とは?

第2章:面接の可視化で発覚した課題と面接改革とは?

第3章:リモートでも、予期せぬ退職を減らせた理由とは?

今回は3章にわたるイベントレポートの第3章『採用KPIの大幅改善!新人定着率10%向上|リモートでも、予期せぬ退職を減らせた理由とは?』をご案内します。

※本記事は2023年2月10日に実施された「大塚商会実践ソリューションフェア2023東京特別セミナー【これからのHRDX】AIを活用した採用面接と人材育成のポイント~「定量的」で「見える・分かる・出来る」未来へ~」の内容のレポートです。

※所属・役職等は制作時点のものとなります。

Table of Contents

予期できない退職の増加

閤師氏:コロナ禍でコミュニケーションの希薄化が進む中、「急に辞める」といった予期できない退職が増加する傾向がありました。コロナ禍以前は飲みニケーションや、ランチ、偶発的なオフィス内での会話などがありましたが、コロナ禍という外部環境の変化により、マネージャーとメンバーのコミュニケーションの希薄化、同期同士の繋がりの希薄化など、急激に就業環境が変化していたのです。

そこでZENKIGEN社とタッグを組み「定量的」で「見える・分かる・出来る」オンボーディングを行うことを目的にプロジェクトがスタートし、ZENKIGEN社の『revii(リービー)』という、1on1面談をAIで解析するツールを導入しました。

野澤:『revii』とは、1on1面談動画の解析により関係性を可視化し社内コミュニケーションの改善を図るサービスです。『revii』を利用した1on1の実施を仕組み化することにより、“点”ではなく“面”でマネジメントすることでエラーを早期に検知し、貴重な人材をチームで守ることができます。

また、熱意ある社員を増加させることにより、企業の継続的な成長に寄与します。

具体的な取り組み内容

閤師氏:実際に大塚商会が『revii』をどのように活用したのかをご紹介します。

大塚商会のオンボーディング施策

オンボーディングを強化するにあたり、具体的な施策としては下記の4つを行いました。

①新人と所属長による1on1面談(実施媒体:『revii』、頻度:3ヶ月に1回)

②新人と教育担当(人材開発部)による1on1面談(実施媒体:『revii』、頻度:3ヶ月に1回)

③拠点別フォローアップ研修(頻度:月1回)

④「意識調査アンケート」(実施媒体:『revii』、頻度:月1回)

分析項目

プロジェクトの分析項目としては、下記4項目を用いました。

①『revii』で1on1面談の実施により得られた解析結果データ

②『revii』で1on1面談後のアンケート結果

③若年層意識調査結果

④営業活動数データ

分析から分かった、オンボーディングに寄与する4指標

閤師氏:これらのデータから大塚商会の全体傾向、また部署間での違いを把握し、部署間で比較した特徴を踏まえて新人のオンボーディング傾向を深掘り分析していきました。 上記分析の結果、下記4つの指標が新入社員のオンボーディングに寄与することが見えてきています。

①業務のやりがいがあるか

・営業成績を上げる向上心が備わっているもしくは醸成されているか

・同席などで受注プロセスを早期に経験/なりたい姿が明確化されているか

②環境に馴染めているか

営業部や支店のカルチャーが新人の求めている環境にマッチしているか

例:プライベートな話を雑談で出来るウェットな環境または仕事のみの付き合いでドライな環境のどちらを好むか

③相談がしやすいか

怒り口調などで新人が萎縮したり、 新人が周りの忙しさに遠慮してしまい相談ができずに抱え込んでしまっていないか

④マネージャーのマネジメントは適切か

適切なオペレーションで業務を振り分け同席などを含め教育を行い、 自己肯定感を下げる/新人の行動を否定するような指導になっていないか

離職を防ぐことができた事例

閤師氏:また、今回の取り組みにより具体的に離職を防ぐことができた事例をご紹介いたします。

ある新人Aさんは1on1面談をした結果、下記のような状態でした。

・『緊張せず笑顔が多いか』を表すスコアと『発話量が多く、ネガティブな話も含め何でも話せているか』を表すスコアが低く、動画の表情からも心配な状態

・アンケートで「モチベーションが低い」との回答

上記面談結果を参考に、下記のようなサポートを実施しました。

・教育担当者がすぐにフォロー面談を実施し、原因がマネージャーとの関係にあると把握

・営業部長(役員)も巻き込み、マネージャーである営業部、教育担当と連携

・教育担当による本人フォローと、マネージャー指導(営業部長/教育担当)を徹底

結果的にAさんとマネージャーの関係は改善し、離職を防ぐことができました。

オンボーディング改革による成果

閤師氏:上記オンボーディング改革の取り組みにより、フォロー対象が明確となり、1年目の社員の定着率を向上させることができました。具体的には下記のような成果がありました。

①要フォロー対象の「部門」や「新人」の可視化

これまで数値化していなかった、3ヶ月ごとの新人の状態を把握・可視化できたことにより、具体的なフォローアクションの検討・実施が可能になりました。

②1年目社員の定着率が約10%向上

1on1面談(オンボーディング分析)開始後の2023年(1月時点)にて、1年目社員の定着率は2022年度に比べて10%向上しております。すなわち、退職率が約10%低下しました。

今回のプロジェクトが全ての要因ではないとは思いますが、新人との接点を増やしたことにより、このような結果が出たと考えています。

今後の可能性

閤師氏:今後は下記のように、「退職危険性の高い社員」の予測から「活躍人材の明確化」までを可能性として捉えた上で、取り組みを継続していきたいと考えています。

①退職予測アラート

データ蓄積後、表情解析と自然言語処理で「退職危険性の高い社員」を予測しアラート

→事前にキャッチアップし、教育担当者からフォローアクションをすることで離職を防止

②管理職のマネジメントスキル可視化

管理職の面談解析スコアからマネジメントスキルを可視化

→マネジメントスキル向上に向けた研修の実施、管理職登用制度での活用

③新入社員のスキル可視化

新入社員各個人のコミュニケーションスキルを可視化

④活躍人材の明確化

選考時のデータと入社後のデータを掛け合わせることで、「活躍可能性の高い人材特徴」を可視化

→採用広報や選考へ活用し、効率的かつ精度の高い採用の実現へ

終わりに

閤師氏:これらの取り組みは、全てZENKIGEN社のおかげだと思っています。ZENKIGEN社と一緒に取り組んだ結果、採用、早期離職に対して、このような大幅な改善が可能になりました。

野澤:大塚商会様は採用を日本一DXしている会社だと感じています。企業は今後、人手不足により採用が難しくなる中でどれだけ採用できるか、そして限られた人材の中からどれだけ活躍人材を生めるか、離職率を下げるかが重要になってくると感じています。

そのためのHR DXに各社が取り組んでいけるように、弊社は今後もサービスを提供していければ幸いに思います。